Otros veranos y otros viajes

Vacaciones de antaño

Los aeropuertos están repletos, de los rodoviarios salen buses y más buses, y las anchas carreteras del nuevo Chile apenas pueden contener a los vehículos de los veraneantes.

En los años 50 y 60 cuando alguien viajaba, iba toda la familia a despedirlo al aeropuerto o a la estación, y lo hacían con derroche de lágrimas. Volvían al aeropuerto a esperar su regreso, con más lágrimas y aunque el vuelo llegara a las 5 de la mañana. Es que el viaje aún tenía algo de odisea, de visita a lugares remotos. Las comunicaciones telefónicas eran caras y difíciles. No había celulares ni correos electrónicos, de modo que el viajero estaba verdaderamente ausente y se lo echaba de menos.

Regalitos y encargos

De ese tiempo han quedado algunas costumbres, ya anacrónicas. Por ejemplo, la de enviar tarjetas postales. Tenía algún sentido hacerlo cuando el mundo era desconocido. Pero ahora las imágenes de todos los rincones del planeta pueden trajinarse en Internet o en los programas de viajes de la televisión por cable.

También sobrevive el hábito de traer, cada vez que se viaja, algún recuerdo a cuanto pariente, conocido a compañero de trabajo se tenga. Un tormento permanente tanto del viajero de antaño como del de hoy, es: ¿Qué le llevo a fulanito, sutanita y perengano? Claro que ahora todo puede resolverse a última hora en el Duty Shop.

Mucho peor que el regalo eran los encargos. Al pobre tipo que tenía la mala idea de anunciar ufano que iba de viaje, los amigos y parientes y los amigos de los amigos, los parientes de los amigos y los amigos de los parientes le hacían algún encargo que iba desde un remedio hasta una botella de wiski o un perfume. Los más considerados entregaban los dólares que el encarguito podía costar, pero la mayoría se conformaban con un incierto “después arreglamos” que probablemente nunca se concretara.

Puertos libres

Pero los viajeros también cometían abusos. En esos años había un turismo de compras a las ciudades que eran “puertos libres”, principalmente Arica y Punta Arenas. Allá se vendían hasta en las ferias todas esas codiciadas mercaderías importadas que no llegaban a Chile. Procedían principalmente de los Estados Unidos y Europa, porque la producción asiática aún no había saturado los mercados del mundo.Recuerdo que unas amigas de mi mamá anunciaron un viaje a Arica, allá por 1957. Mis padres les encargaron lo que yo más quería: una proyectora de películas de 8 mm. En los años 50, cuando no había televisión, una proyectora era un tesoro que además de entretenerte podía darte un tremendo prestigio entre tus amigos. Las viajeras recibieron el dinero, pero al llegar a Arica fueron tantas las tentaciones de ropa, de medias nylon –que eran la gran novedad de entonces-, de perfumes y menaje, que se gastaron la plata de la proyectora. Como premio de consuelo me trajeron unos chicles americanos, rellenos con alguna porquería mentolada. Desde entonces perdí la fe en la especie humana. Más allá de la utilidad que tuviera la pacotilla importada que te trajeran, tenerla te daba un aura de excepcionalidad. La posesión de aquel objeto te conectaba con esos mundos tan distantes de nuestro país, entonces provinciano y aislado.

Tanto el recuerdo de viaje como el encargo son prácticas propias de los tiempos en que habían rigurosas aduanas que no dejaban pasar ningún producto importado. Y aunque hoy las mercaderías importadas son más numerosas que las nacionales, y todo puede encontrarse en el mall de la esquina, sobrevive la expectativa de que todo el que viaje te traiga algo.

Los no lugares

En esos años el viaje se preparaba con anticipación. Los vuelos y los recorridos de los trenes y buses eran mucho menos frecuentes que ahora. Nadie hubiera pensado entonces en la posibilidad de ir por el día, ni siquiera por el fin de semana, a La Serena, Temuco o Buenos Aires. El viaje era verdaderamente una ruptura de la rutina cotidiana. Ahora se ha incorporado a esa rutina, ha dejado de ser un suceso. Se viaja con la misma soltura y despreocupación con que se va al cine o al supermercado.

Como lo advierte el antropólogo Michel Augier, el viajero de hoy pasa gran parte de su tiempo en los llamados “no lugares”. Estos son sitios estandarizados, homogeneizados, iguales en todo el mundo: las salas de espera de los aeropuertos, las salas de embarque, el interior del avión, los hoteles, -al menos los de las grandes cadenas, si no son iguales son parecidos en todo el mundo-, lo mismo que los restaurantes, los malls, etc. Las grandes ciudades tienden a parecerse cada vez más unas con otras: en todas hay hamburgueserías que ofrecen productos estandarizados, y propagandas de gaseosas y edificios marcados con la imagen corporativa de bancos y empresas multinacionales.

Los sí lugares

Hace cincuenta años el mundo por el que se viajaba era más heterogéneo, más fragmentado en sitios con fuerte identidad local. Casi no existían los no lugares.

Entonces el tren era tal vez el medio que más se usaba para viajes dentro de Chile y también para países vecinos, como Argentina y Bolivia. Recuerdo los viajes en ferrocarril al sur, a Cartagena, a Valparaíso, al norte, en el Longino, y al Cajón del Maipo, en el Tren Militar. Cada tren tenía su propia identidad, sus estaciones –ninguna igual a la otra-, sus personajes, sus vagones característicos. Eran lo contrario al “no lugar”.

La Empresa de Ferrocarriles de Estado llegó a ser la más grande del país. Era, al mismo tiempo, una de las promotoras importantes del turismo nacional. Publicaba mensualmente la revista En Viaje, no sólo sobre turismo sino también sobre tradiciones locales y cultura nacional, y una magnífica Guía del veraneante, con mapas tanto de caminos y rutas, como de artesanías, leyendas y fiestas típicas.

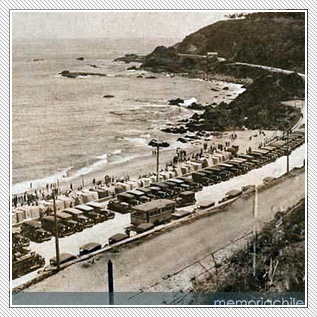

Los viajes a la costa también podían hacerse en micros que no tenían ninguna de las comodidades de los modernos buses interprovinciales. Para empezar carecían del portaequipaje en la base del vehículo, de modo que maletas y bultos debían cargarse en la parilla ubicada en el techo, amarrarse y luego cubrirse con una lona.

Tampoco tenían baños, de modo que debían hacer ciertas escalas tácticas, para cargar combustible y descargar vejigas. En el viaje al litoral central, la parada era Melipilla, donde unas señoras vestidas de blanco vendían merengues. Había un dicho: “Vamos a parar en Me…, a comer me… y a me…”.

Vacaciones de día

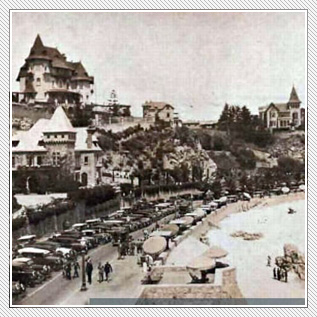

El turismo aún no se había masificado, de modo que el litoral central era un lugar apacible. En Las Cruces, donde veraneaba en esos años, no había nada parecido a una sala de baile ni mucho menos a una disco. De vez en cuando se hacían fiestas en el Hotel Trouville, pero el veraneo era diurno. Ahora, al menos para los jóvenes, es principalmente nocturno, de carrete hasta la madrugada. Los veraneantes de hoy tienen vocación de vampiros.El único teléfono del balneario era el de la Residencial Uribe y funcionaba con manivela. La Residencial era un grupo de varias casonas, con habitaciones distribuidas a los largo de pasillos, al final de los cuales había un baño. Los dormitorios estaban provistos de palanganas, lavatorios y baldes de fierro enlozado. Cada velador tenía una palmatoria con vela por si había que levantarse en la noche. Para conjurar el ataque de los zancudos encendíamos unas espirales que se consumían lentamente y despedían un hilo de humo con aroma de eucalipto. Los panoramas no eran muchos: por la mañana y la tarde playa, después contemplación de la puesta de sol en el roquerío al que se llamaba “La punta del lacho”, y a veces caminatas por los bosques que había en los alrededores. La gran parranda era una fogata con canturreo. La mayor entretención: ir a Cartagena donde nos compraban revistas de historietas, o El Mercurio del domingo, que entonces llevaba como suplemento la revista Mampato. Esos veranos que nos hicieron tan felices matarían de aburrimiento hasta al más quitado de bulla de los jóvenes de hoy.

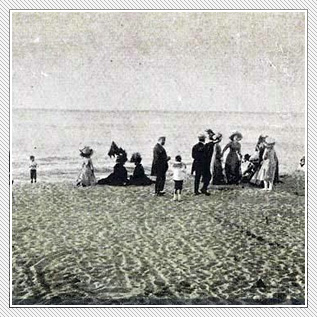

La cultura playera

Conocí en ese tiempo otros balnearios. Quintero era mucho más concurrido que Las Cruces y sí tenía locales nocturnos, como el Mónaco y el Yatching Club. También Maitencillo, donde la principal atracción vespertina seguían siendo los taca taca y los juegos de tiro de argolla a la botella y tiro al blanco a los patitos. También podían arrendarse unos caballos a los que no sólo costaba sacarles trote sino también pasos.

A mediados del siglo XX se consolidó una subcultura playera con todos estos elementos: fogatas, puestas de sol, deportes en la arena y el mar y taca taca. A eso hay que sumarle la semana del balneario, con las pugnas de las alianzas por ganar puntos para su reina. Como música de fondo se escuchaban los temas populares que hablaban de los efímeros romances de vacaciones, amoríos que se terminaban con el verano.

Ese mundo tuvo sus personajes típicos como los vendedores de barquillos, helados y pan de huevo; el salvavidas que dormitaba y se tostaba en su puesto de vigía, y también el gran protagonista del veraneo: el “choro de la playa”. Éste era el que realizaba las mayores proezas en el agua, en la semana del balneario y en las fiestas. También el que arrasaba con “las minas”. Recuerdo al “choro” de varios veraneos de Quintero. Le decían Mamel. Debe haber llegado el momento en que entregó su reinado. ¿Qué será de él?

Hacia 1975 ese mundo ya era crepuscular. Participé en el montaje de una comedia musical realizada por el grupo de teatro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que dirigía Marco Antonio de la Parra. Fue una especie de homenaje nostálgico e irónico a aquella subcultura playera en extinción. La obra se llamaba Sumertime. En ella un “choro de la playa”, apodado Jimmy Dinamita, ya otoñal, regresaba a un mítico balneario, Bahía Guayaba, a tratar de revivir sus momentos de gloria.

Nosotros, los nostálgicos volvemos a la playa, pero en invierno, a convocar fantasmas y a recordar. Y en verano preferimos quedarnos en Santiago.